一、中医如何治疗水肿?

水肿,一般是指水液集聚导致的,临床上与心肝肾关系密切。中医讲与风水泛滥,肝肾功能不足有关。治疗方面一般是温化寒湿,补益脾肾。治疗上可以选择苓桂术甘汤或者五苓散等药物治疗,具体治疗还需要面诊意思辩证,根据情况用合适药物治疗。

二、水肿的治疗方法?

水肿的治疗方法有以下几点:应用药物,无论静脉注射还是口服药物,比较常见的是利尿剂。应用运动的方式,也可以减轻水肿,主要见于人体出现了少量的水肿,而且各脏器功能都相对正常,比如进行慢跑、游泳、快走等等,坚持30分钟以上都可以。

三、水肿中医治疗方法大全,教你轻松祛除水肿烦恼

水肿是一种常见的症状,可能是由多种原因引起的。中医认为,水肿是由于体内水液运行失常所致。那么,中医是如何治疗水肿的呢?本文将为您详细介绍中医对水肿的看法及各种治疗方法,让您远离水肿烦恼。

中医对水肿的认识

在中医理论中,水液代谢失常是导致水肿的主要原因。人体内的水液代谢受到脾胃、肾脏、三焦等脏腑的调节。如果这些脏腑功能失常,就会影响水液的运行,导致水液在体内淤积而形成水肿。

- 脾胃是水液运化的主导脏腑,如果脾胃功能失常,就会影响水液的消化吸收和运化。

- 肾主纳气,如果肾阳虚或肾阴虚,就会影响水液的排泄。

- 三焦主管水液运行,如果三焦失常,也会导致水液运行不畅。

中医治疗水肿的方法

根据不同的病因,中医会采取不同的治疗方法来祛除水肿。常见的治疗方法包括:

- 中药

- 健脾利水汤:如茯苓、白术、泽泻等,可健脾利水祛湿。

- 温阳利水汤:如肉桂、茯苓、泽泻等,可温阳利水祛湿。

- 清热利水汤:如滑石、木通、车前子等,可清热利水祛湿。

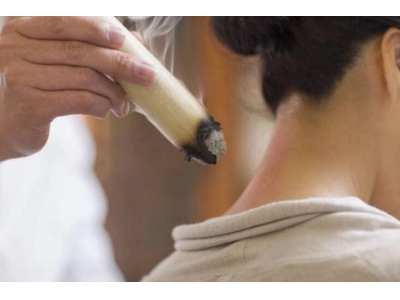

- 针灸

- 可选穴位如三阴交、水分、阴陵泉等,通过针刺或艾灸来调理脏腑,促进水液代谢。

- 推拿

- 通过推拿手法,调理经络,疏通阻滞,促进水液循环。

- 饮食调理

- 忌食油腻、生冷等滞水湿食物,多食芡实、莲子、薏米等利水食物。

通过上述中医综合治疗,可以有效地祛除水肿,恢复水液代谢平衡。感谢您阅读本文,希望这些中医治疗水肿的方法能够帮助您远离水肿困扰,重拾健康生活。

四、淋巴水肿的治疗方法?

淋巴水肿可以口服药物治疗,也可以可以做些物理治疗或是局部按摩治疗。口服药物治疗,可以口服一些利尿剂,从而达到消肿的作用,些物理治疗,常用的就是下肢的气压治疗,局部按摩的方法,家属给予按摩也可以做找专门的推拿按摩师给予治疗,效果会更好。

五、脑干水肿的治疗方法?

脑干水肿的治疗方法可以选用药物射液,每6-8小时1次,如果有脑疝形成的相关表现,可以应用药物注射剂,从而增强脱水的效果,可以提高胶体渗透压,从而降低颅内压。而且会避免病情加重。

六、喉头水肿的治疗方法?

喉头水肿,治疗方法是使用糖皮质激素进行治疗,如果是急性喉头水肿,需要使用糖皮质激素来静脉输液治疗,效果更加明显,配合上抗生素,以及雾化吸入的治疗方法,慢性喉头水肿建议口服药物进行治疗,口服强的松片,连续服用三天,雾化吸入治疗三天。

七、中医如何有效治疗淋巴水肿?

淋巴水肿的定义与症状

淋巴水肿,又称淋巴水肿病或淋巴水肿病性肿胀,是由于淋巴管功能障碍引起的局部或全身性浮肿症状。患者通常表现为肿胀、压痛、沉重感、皮肤紧绷等症状。

中医诊断淋巴水肿

中医对淋巴水肿的诊断主要采用望、闻、问、切的方法。包括望浮肿部位、形态,闻气味、问症状、切脉搏等方面,通过中医辨证论治,确定病因病机。

中医治疗淋巴水肿的原理

中医治疗淋巴水肿主要通过疏通经络、调畅气血、化痰利湿、增强体质的方法,以调整人体的阴阳平衡,促进淋巴液循环,消除肿胀等症状。

中医治疗方法

中医治疗淋巴水肿的方法包括针灸、中药熏洗、推拿按摩、穴位贴敷等。针灸能疏通经络,促进气血运行;中药熏洗能改善局部淋巴循环;推拿按摩可以促进淋巴流动;穴位贴敷则可以达到通经络、疏通淋巴的效果。

注意事项

在接受中医治疗淋巴水肿时,患者需要注意遵从医嘱,避免疲劳过度,保持心情舒畅,避免食用辛辣刺激性食物,保持规律作息等。

感谢您阅读本文,通过本文可以了解到中医如何有效治疗淋巴水肿,希望对您有所帮助。

八、淋巴水肿最好的治疗方法?

对于淋巴水肿的治疗,不同阶段的治疗方案不同。急性期以非手术治疗为主,如体位引流,抬高患肢,以减轻水肿,可穿弹力袜或加压包扎促进淋巴回流,也可使用利尿剂如速尿。如果有感染,应选择青霉素等抗生素进行治疗。慢性淋巴水肿可用干绷带或手术治疗。

九、甲减水肿的治疗方法?

甲减水肿治疗的方面可以采取甲状腺激素替代治疗,要了解清楚的是甲减的患者容易出现水肿,是因为甲状腺功能低。体内甲状腺激素浓度不够,从而会出现一些物质在组织间隙内的积聚。出现的水肿最根本的治疗方法还是要进行激素的替代治疗,其他方面的治疗,包括药物的治疗。

十、大肠水肿怎么治疗方法?

可采用中药调理,或者在医生的诊治下服用相关药物。另外通过自身调理,配合医生,适当吃一些粗杂粮调整肠道菌群。膳食需要以清淡为主,多吃蔬菜水果,补充膳食纤维。定期复查,少食多餐,定时进餐,不要吃过于坚硬和不消化的食物。合理的休息,不要突然进行大量的运动。