一、2021五毒月的九毒日是哪几天?

2021年九毒日第一天:6月14日农历五月初五

2021年九毒日第二天:6月15日农历五月初六

2021年九毒日第三天:6月16日农历五月初七

2021年九毒日第四天:6月24日农历五月十五

2021年九毒日第五天:6月25日农历五月十六

2021年九毒日第六天:6月26日农历五月十七

2021年九毒日第七天:7月4日农历五月廿五

2021年九毒日第八天:7月5日农历五月廿六

2021年九毒日第九天:7月6日农历五月廿七

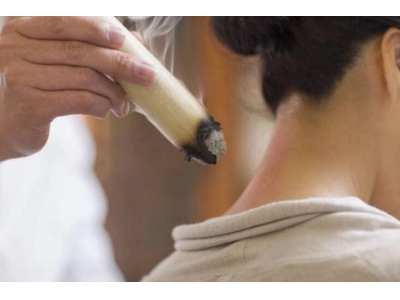

二、九毒日艾灸哪些穴位?

芒种(公历 6 月 5~7 日) 谨防梅雨伤李时珍在《本草纲目》中讲道:“梅雨或作霉雨,言其沾衣及物,皆出黑莓也。

” 艾灸肝俞、肾俞健脾祛湿。三、五毒日养生:了解五毒日的养生之道

什么是五毒日

五毒日,又称“三伏天”,是指农历夏季的三个节气:立夏、小满和芒种之间的一段时间,通常是从5月上旬开始到6月中旬结束。在这段时间里,气温高、湿度大,是各种有毒昆虫、爬行动物、细菌病毒活跃的季节。人们在这段时间里容易感染上疾病,而且中医认为五毒日这段时间,人体的阳气最旺盛,容易耗气伤阴,因此要特别注意养生。

五毒日的养生方法

在五毒日这段时间,我们可以采取一些养生的方法来增强身体的抵抗力,预防疾病。

- 合理作息: 五毒日要避免午后直接暴晒,可以选择午休或在阴凉处休息。晚上要早点睡觉,保持充足的睡眠时间。

- 饮食清淡: 夏天是个容易上火的季节,所以要少吃辛辣刺激的食物,多食用清淡的蔬菜水果,多喝水。

- 适度运动: 做一些适度的运动,如晨间或黄昏散步,太极、气功等缓和的运动,可以增强体质。

- 清洁防护: 注意个人卫生,保持环境清洁,注意防蚊、防虫和防暑,避免感染病源。

中医养生理论

中医养生理论认为,五毒日的养生重点在于调整饮食、作息和心态,保持身心的平衡。此外,中医还提倡“正气存内,邪不可干”,通过调整饮食结构、生活习惯、保持心情舒畅,增强体质,提高免疫力,有效应对五毒日带来的各种潜在健康威胁。

通过以上一系列的养生方法,我们可以更好地度过五毒日这一特殊的养生时期,保护好自己的身体健康。

感谢您阅读本文,希望这些养生方法能帮助您更好地度过五毒日,保持身体健康。

四、九毒日是哪几天?

九毒日,农历五月初五、初六、初七、十五、十六、十七以及二五、二六、二七,此九天为 “天地交泰九毒日”及 十四为天地交泰日。以上一共十天。农历五月俗称毒月,其中更有九天伤身损气耗精元的日子,就是古代所谓的「九毒日」。端午正是九毒日之首,也因此这一天有许多喝雄黄酒、插艾草……等避邪驱毒的仪式,其中都寓有古德智慧经验的传承。

五、2021知识日是几月几号?

每年的4月26日是世界知识产权日。

六、养生排毒,打造健康身体——了解养生排毒的小知识

什么是养生排毒?

养生排毒是指通过一系列的生活习惯和饮食调理,帮助身体排除代谢废物和毒素,从而促进身体健康的过程。人体每天都会摄入各种食物和暴露在环境中的有害物质,而这些废物和毒素在身体内积累时间过长会对健康造成负面影响。因此,通过养生排毒可以加速废物物质的代谢和排出,保持身体健康。

养生排毒的好处

养生排毒对于身体健康有着诸多好处:

- 改善消化系统功能:排毒可以促进肠道蠕动,增加产生益生菌的数量,改善消化吸收能力,预防便秘和胃病。

- 增强免疫力:养生排毒可以帮助清除体内堆积的毒素,提高免疫系统的功能,增强身体抵抗力,预防疾病发生。

- 促进新陈代谢:排毒有助于加速新陈代谢,清除体内废物和代谢产物,维持身体新陈代谢的平衡,保持身体健康。

- 改善皮肤质量:排毒可以清除体内的废物和毒素,改善血液循环,让皮肤更加红润光滑,恢复自然亮丽的状态。

如何进行养生排毒?

养生排毒需要综合考虑生活习惯和饮食调理,以下是一些常见的养生排毒方法:

- 均衡饮食:合理摄入富含纤维、维生素和矿物质的食物,如蔬菜、水果、全谷类等,避免摄入过多的脂肪、糖分和盐。

- 多喝水:每天要保持足够的水分摄入,帮助体内废物的排出,维持身体的水平衡。

- 运动:适度的运动有助于增加心肺功能,加速新陈代谢,促进毒素的排出。

- 减少压力:长期的压力会导致身体内分泌紊乱,影响养生排毒效果,因此要学会放松和调节心情。

- 规律作息:保持良好的作息习惯,养成规律的生活作息,有利于身体代谢的正常运行。

养生排毒注意事项

在进行养生排毒的过程中,需要注意以下几点:

- 个��差异:不同人的身体状况和需求不同,养生排毒方法要因人而异,最好在专业人士的指导下进行。

- 避免过度排毒:过度排毒可能对身体造成负面影响,选择适合自己的养生排毒方案,并注意身体的反应。

- 持之以恒:养生排毒不是一蹴而就的事情,要坚持长期的养生习惯和饮食调理,才能取得良好的效果。

通过养生排毒,我们可以改善身体的健康状况,增强免疫力,提高生活质量。希望以上提到的养生排毒小知识能帮助您更好地了解养生排毒,并在日常生活中加以实践,谢谢您的阅读!

七、九毒日养生 | 九种常见有毒食物,日常饮食如何预防食物中毒?

了解九种常见有毒食物,预防食物中毒

在日常生活中,我们经常接触到各种食物,但有些食物可能会含有一定程度的毒素,不注意饮食卫生或不当食用可能导致食物中毒。为了更好地保护自己和家人的健康,了解一些常见的有毒食物以及预防食物中毒的方法显得尤为重要。

常见的九种有毒食物

铝: 高温下易溶于食物中,长期摄入可损害中枢神经系统。

霉菌: 孢子毒素可引起霉菌食物中毒,如不当保存的谷类、豆类、果品等。

亚硝酸盐: 含于腌制品、熏制品和速冻食品中,易形成亚硝胺致癌物。

铅: 常见于废油、地下水果蔬菜中,长期摄入可损害神经系统。

黄曲霉毒素: 主要存在于谷类、豆类、果品等,摄入后对肝脏具有较强毒性。

汞: 汞含量较高的鱼类长期食用会对中枢神经系统产生不良影响。

真菌: 孢子通过不洁净的环境污染大米、小麦、玉米等食品,易导致食物霉变,食用后引起中毒。

氨基甲酸盐: 主要存在于发酵食品和腌制品中,食用后可引起食物中毒。

霉素类: 饲料中的霉素类可能残留在动物肉品中,对肝脏产生损害。

如何预防食物中毒?

1.保持饮食卫生,合理膳食结构,多食新鲜蔬果,少吃霉变食品。

2.烹饪时尽可能避免使用含铝的厨具,不长时间放置盐腌、腌制食品。

3.合理存储食物,避免食品变质发霉。

4.选择优质的食品来源,避免食用霉变、变质的谷物、蔬菜、肉类等。

5.饮食中尽量避免过量摄入亚硝酸盐,限制速冻食品和熟食的摄入。

6.饮食中搭配多样化,不偏食,减少摄入单一食品中的毒素风险。

7.选择新鲜的海产品,并避免过量食用含汞量高的鱼类。

在日常饮食中,保持警惕并遵循合理的饮食结构以及存储方式,可以有效预防食物中毒的发生,保障自己和家人的健康。

感谢您的阅读,通过本文能够更好地了解常见有毒食物及预防食物中毒的方法,帮助您和家人在日常生活中更好地保持健康。

八、2021世界科普日冷知识?

关于地球的7个冷知识

1、地球最冷的地方是南极洲,约零下73.3摄氏度,但世界最冷的地点是俄罗斯的,沃斯托克站,它的最低温度为零下89.22摄氏度。

2、地球核心温度,比太阳的表面温度还高。太阳表面最低温度约5500℃。地球内核最高温度约6800℃。

3、地球上的黄金并非来自地球,地球上的黄金是由中子星发生碰撞抛射而来。这意味着黄金的年龄甚至比地球还要古老。

4、人类未研究的海洋面积超过90%。海洋中含有13亿五千多万立方千米的水,约占地球上总水量的97%。人类已经研究过的蓝色海洋面积不足10%。海洋中物种非常丰富,目前我们已经确认212906种海洋生物,但是可能还有2500万种有待我们去研究。

5、地表最强生物水熊虫,它的生命力非常顽强,在太空,在火山岩浆中都可以生存。它的寿命可能达到十万年。

6、地球在加速旋转,根据研究发现,地球的转动速度正在不知不觉中加快,地球自转一周的时间已经比过去短了数毫秒。

7、地球轨道上布满了各种太空垃圾。从1957年第一颗卫星发射以来,围绕地球旋转的人造物体总数为38000个。按照这个速度,再过三百年,地球轨道将会被垃圾填满。

九、2021交通安全教育日知识?

年12月2日是第十个“全国交通安全日”,今年的主题是“守法规知礼让、安全文明出行”,为从源头上预防和减少道路交通事故,进一步增强公众出行的安全感、幸福感和获得感,今年主题活动结合常态化疫情防控要求,采取线上线下相结合的方式开展。

通过主题活动让人民群众能守法规,知礼让。进一步加强人民群众交通安全常识、文明遵守交通规则、交通安全意识,杜绝涉重特大道路交通事故发生。各地结合当前疫情防控形势,线上小程序将陆续开展交通安全小课堂、交通安全知识测评、互动小游戏、交通安全知识角、交通警示宣传片等多种形式的线上宣传活动。

十、2021世界科普日小知识?

2021年全国科普日北京主场活动由中国科技馆区活动和北京科学中心区活动组成。中国科技馆主场活动包括“自立自强建新功”“科普科创立伟业”“生态文明创未来”3大板块的展览展示和“与公众面对面”科技志愿活动等。通过互动展品、实物模型、多媒体、图文展板等形式,展现党领导下的科普和科创工作发展历程、广大科技工作者和社会力量为提升公民科学素质所做的积极行动,以及科普工作在政治、经济、文化、社会、生态方面的复合价值。

全国范围内还将组织开展碳达峰碳中和科普联合行动、青少年科技教育联合行动、科技资源科普化联合行动、核科普联合行动、水利科普联合行动、乡村振兴科普联合行动、卫生健康科普联合行动、应急科普联合行动、企业科普联合行动等系列科普活动。[1]